Refleksi 26 tahun Reformasi

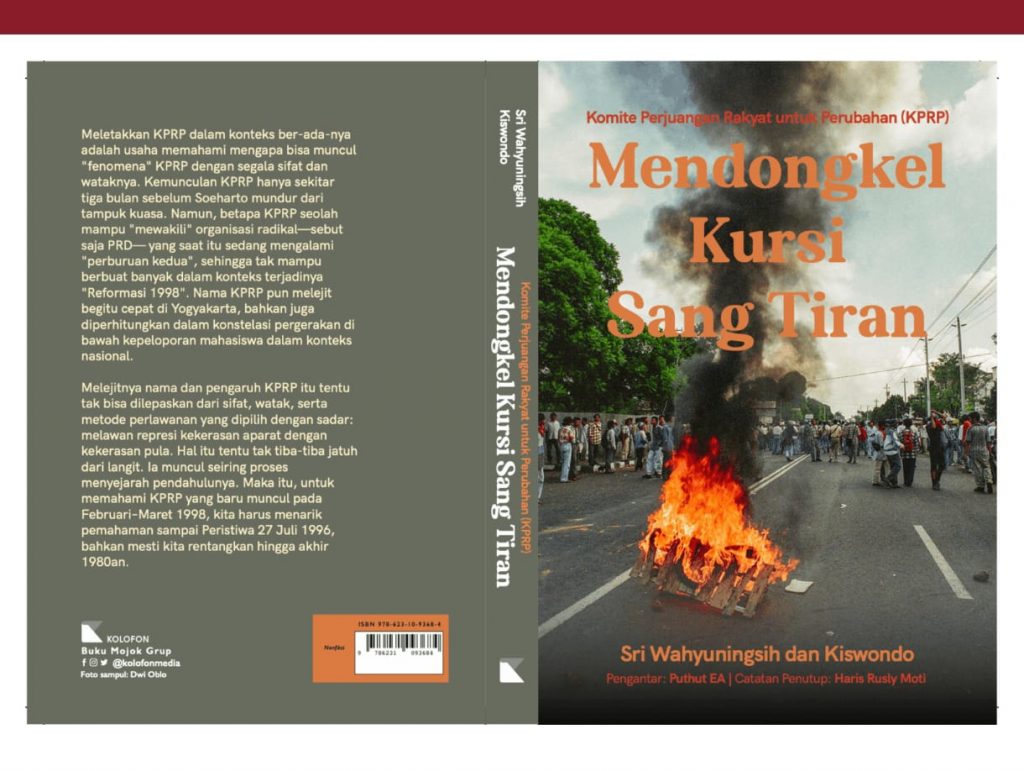

Terbitnya buku Mendongkel Kursi Sang Tiran menjadi momentum kontemplatif yang membetot ingatan pada sejarah kontemporer Reformasi 98. Buku ini bukan sekadar narasi historis, tetapi catatan hidup dari ruang kecil pergerakan mahasiswa yang bernama KPRP (Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan), tempat di mana saya dulu ikut membantu—menyusun kata di selebaran, menjaga semangat aksi, dan sesekali ikut menyuarakan tuntutan perubahan dari lorong-lorong kampus hingga ke simpang jalanan. Peran saya mungkin kecil, nyaris tak tercatat, tapi jadi bagian dari denyut perubahan itu adalah kehormatan yang tak pernah saya sesali.

Reformasi 1998 bukan sekadar keruntuhan rezim otoriter, tetapi kelahiran anak-anak kandung baru dalam wajah Republik. Mereka tumbuh dalam bentuk institusi dan gagasan: amandemen UUD 1945, pemilu langsung, kebebasan pers, KPK, Mahkamah Konstitusi, dan desentralisasi. Semua ini adalah arsitektur baru demokrasi, hasil darah dan air mata perjuangan kolektif.

Salah satu anak kandung yang paling potensial namun justru sering terabaikan adalah kemandirian desa. Di tengah euforia kota dan hiruk-pikuk kekuasaan pusat, desa perlahan merangkak mencari bentuk. Ia dihidupkan melalui Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, sebuah tonggak monumental yang menjanjikan restorasi kedaulatan lokal berbasis hak asal-usul dan rekognisi masyarakat adat.

Kini desa bukan lagi objek pembangunan. Ia adalah subjek. Ia memiliki anggaran, hak merancang masa depannya sendiri, dan ruang untuk memberdayakan warganya melalui BUMDes, koperasi, dan musyawarah. Tapi apakah desa sudah benar-benar merdeka? Belum.

Reformasi dalam konteks desa masih menyisakan PR besar. Dana desa, misalnya, seringkali menjadi jebakan administratif. Ia turun tanpa visi transformasi, hanya menjadi pemadam kebakaran infrastruktur. Kapasitas perangkat desa belum seluruhnya siap menghadapi kompleksitas tata kelola. Sementara intervensi politik elite lokal membuat desa rentan menjadi alat kekuasaan, bukan ruang demokrasi ekonomi.

Salah satu ikhtiar menjawab kegelisahan ini adalah inisiatif Koperasi Desa Merah Putih—sebuah model kelembagaan yang mengintegrasikan semangat gotong royong, keadilan ekonomi, dan kedaulatan lokal. Koperasi ini bukan hanya alat produksi, tetapi ruang konsolidasi sosial-ekonomi warga desa. Di sinilah seharusnya reformasi menjelma: ketika desa bukan sekadar objek dana, tapi subyek kekuatan.

Lebih jauh, desa belum menjadi kekuatan produksi nasional. Padahal, jika diberdayakan serius, desa bisa menjadi pilar ketahanan pangan, energi, dan budaya. Namun hingga kini, pembangunan desa masih berwatak sektoral, belum lintas dimensi dan belum berkelanjutan. Visi reformasi di desa baru akan selesai bila desa tidak hanya didekati sebagai wilayah administratif, melainkan sebagai episentrum transformasi sosial-ekonomi-politik bangsa.

Refleksi Reformasi 98 harus berani bertanya: apakah kita sedang membesarkan anak-anak kandung demokrasi, atau justru menjebaknya dalam sistem lama dengan baju baru? Sudah saatnya desa bukan hanya menjadi penerima mandat, tapi perancang peradaban baru.

Desa bukan warisan kekuasaan, tapi rahim masa depan. Perkuat Desa, Majukan Bangsa!